今回のテーマは「地域おこし協力隊の「副業」は本業?かしこい移住者は3年後を逆算している。」です!

よく耳にする地域おこし協力隊。

お給料を貰い、地域おこしの仕事をしながら定住の準備をしていくというのがおおまかな流れ。

でも、普通に地域おこし協力隊で働くだけでは安定して定住できないって知ってました?

ここを掘り下げていきましょう!

- 地域おこし協力隊とは?

- 地域おこし協力隊の給料

- 地域おこし協力隊と副業の目的

- 失敗しない鉄壁の情報STEP5!

この記事は

・田舎暮らしを目指す人

・地域おこし協力隊が気になる人

・お試し移住をしたい人

に役立ちます!

◎田舎暮らし10年目。

◎家をセルフリノベ、田畑、薪ストーブ、家族4人暮らし。

◎毎朝2時起床の継続型ブロガー。

◎Twitterのフォロワー数約3,700人

地域おこし協力隊の「副業」は本業?かしこい移住者は3年後を逆算している

地域おこし協力隊の副業がなぜ本業になりうるのか?解説していきます!

地域おこし協力隊とはどんな仕事だろう?

- 地方定住を目指す人へのサポート

- 地方で最長3年間仕事をして、定住を目指す

- 仕事内容は地域の情報発信、住民支援など

- 給料は平均16万前後

- 任期終了後の起業は最大100万円支給

前提として、「地方で暮らしたい」という人を応援する制度ですね。

地方が「ぜひ、うちにいらしてくださいませ、手厚くもてなしますから!」ではないということ。

令和元年では1,071の自治体で5,503人の隊員が誕生しています。

- 地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR

- 農林水産業への従事

- 住民の生活支援

- イベント企画

これらの仕事を給料をもらいながら最長3年間やります。

にかほーむのツイートが最近すごく面白いですね(中の人が変わったから?)にかほ市関係者の方、地域おこし協力隊に興味がある方などぜひ見てみてください。

このかぶりものいいなあ。「いちじくいちを」ですね。買えるのかな。 https://t.co/CwdmD9rzzK

— 小松雅人 (@masato_komatsu) May 28, 2020

【ハーブ農園はじめ隊】

羽後町体験住宅は現在受け入れを休止していますが、

隣の畑は始動しました!

まずは協力隊で雑草ぬきと土おこし。

来週からハーブ苗を植えて、

オリジナル精油の素材にします💐

素人しごとで奮闘中!https://t.co/MdvruiSXoG#羽後町 #秋田県 #地域おこし協力隊 pic.twitter.com/cTXPO6Y0iv— うご地域おこし協力隊 @秋田県の下のほう (@UgoChiiki) May 27, 2020

こんにちは

地域おこし協力隊の山田です今日は食改さん(食生活改善推進員)のみなさんと郷土料理を作りました。

西ノ島の食文化を残すために、写真を撮影し、レシピ化する予定です。1年の季節を通したレシピが全て完成するのはまだ先ですが、ちょっとずつがんばりたいと思います! pic.twitter.com/IWnohmvKea

— 【西ノ島町】地域おこし協力隊 (@nishinoshima_ck) May 28, 2020

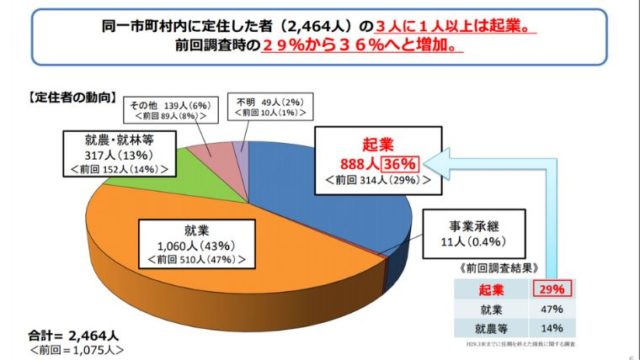

そして任期終了後、約6割の隊員がその地域に定住しているよ。

地域おこし協力隊が副業を考えるのは給料が低いから?

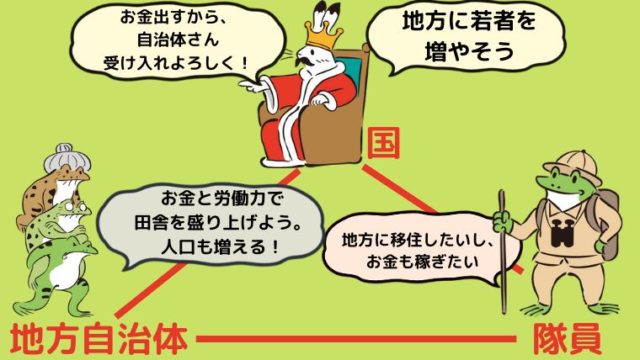

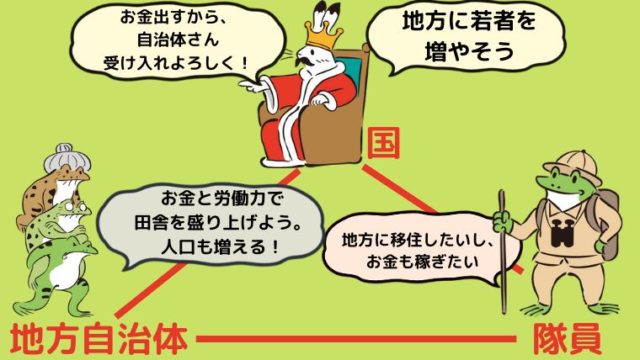

大前提としてまず国から地方自治体などに経費として、特別交付税が使われます。

隊員1人につき最大で440万円で、報償費等最大240万円、活動費が200万円が使用可能な額。

実はそうでもなく、現実は違うのです。

各、自治体によって雇用条件も違い、いちがいに良い悪いと言えない。

特に気をつけて欲しいのが「活動費」は隊員が自由に使えるワケではないということ。

さらに、活動費には「家賃補助、社会保険料、研修参加費」などが含まれます。

そうです、自治体は無傷、あくまでも国の財源、税金を使い回す仕組み。

そして当然、16万円前後の給料からは、社会保険料が引かれ、手元に残るのはおよそ14万円ほど。

そこから光熱費、通信費、食費、ガソリン代が消えていきますので、最後は7、8万円残ればいいほう。

そして地域おこし協力隊でキツい例もあります。

有名なのがちだよりのちださんのデータ(以下引用)

| 収入 | 給料166,000 家賃補助50,000 車両費20,000 =合計236,000 |

|---|---|

| 支出 | 電気料金:7,000 水道料金:3,000 ガス代:8,000 保育園:27,700 住民税:30,000 国民健康保険:50,000*世帯で 年金:30,000*夫婦で 奨学金:25,000 家賃:55,000 ガソリン代:15,000 車両保険:3,000 町内会費:1,000 ネット:5,000 携帯:3,500 =合計263,200 |

| 月の収支 | ー27,200で赤字 |

| さらに | 食費、交遊費、医療費は含まれていない! |

雇用条件が「個人事業主」で家族持ちだとこういうことになります。

こう見ると、『自治体の雇用条件に恵まれて、一部の独身隊員だけ』がやっていけそうなイメージになっちゃいますね。

地域おこし協力隊に応募する際には、このあたりの雇用条件や、先輩隊員の収支を調べるのは必須。

具体的には通信費(ネットと携帯代)が一番下げやすいですね。

半分正解で、半分間違いです。

かしこい隊員は3年後を逆算して1年目から仕掛けていきます。

つまり副業は定住後の仕事の足がかりっていうこと。

そしてこの副業も公に「できる、できない問題」も自治体によっては存在していてややこしい。

それ以前に公務もあるので、自治体と隊員の相互理解が求められる微妙なところ。

次はトラブルも見ていこう。

地域おこし協力隊に協力しない自治体ともめる隊員の実態

この制度ができたばっかりの頃は、行政間でぜんぜん連携も取れていなくて、色々問題もありました。

- 提供された家がボロボロで雨漏りしていた

- 仕事が用意されていなかった

- 自治体から指示された派遣先の団体にいくと「要らない」と言われた

今さらどうでも良かったのですが、昨日「就任当初池島に来ても家が無かった」という話が出ました。

…小島 健一さんの投稿 2014年8月27日水曜日

裁判をたたかうÅさんの訴え

私たちは「地域おこし協力隊」として、一生懸命働きました。しかし、問題が起きると「協力隊が悪い、わがままを言っている」と行政は決めつけました。責任逃れの態度に悔しい思いをしました。一人の人間として扱わない行政を許すことはできません。— union_tarou (@union_tarou) October 21, 2018

【三重】協力隊員、悔しさ訴え 南伊勢町パワハラ提訴:中日新聞

原告の女性は、上司に当たる町職員に3時間にわたり怒鳴られたなどと主張。協力隊員の増加に伴い、さまざまな悩みを抱える隊員も増えています #地域おこし協力隊 https://t.co/PwiqLVqGVm— 中日新聞 (@chunichi_denhen) June 30, 2017

裁判まで発展してしまうトラブルも中にはあるみたいで、自治体の当たり外れもある。

でも、何でもかんでも行政が悪いという問題でもない。

↑さきほどの小島さんも、自治体にも地域おこしに熱心なスタッフさんもいると言っている。

長崎市役所にももちろん市民の方を向いて仕事をしている素晴らしくヤル気のある人も多いです。

だから、長崎市役所や長崎市を嫌いになることはありません。— 小島健一 (@kojimakenichi) September 2, 2014

さらに隊員側にもトラブルを起こす人もいるようです。

数年前に東京から地域おこし協力隊でやってきた人、

地域産品を勝手に商標登録しようとしたり、備品を借りたまま返さずに訴えられたり、逆に気に入らない上司を訴えたり、気に入らない同僚を訴えたりしする恐ろしい人だった。

最近東京へ帰ったそうだ。— 洋裁CAD (@tomosan119) February 17, 2019

問題は国からのお金(税金)で地方自治体が「何を、どうしたいのか?」がハッキリできておらず、受け入れ体制不十分のまま始まってしまうこと。

さらに地域おこし協力隊は「都市部の人が定住するのを促す」ことなので、ぶっちゃけ自治体の中にはこれが↓本音のところもあるよう。

国と地方自治体と隊員のミスマッチが悪い方にでると辛いですね。

任期満了後の定住が6割と見ると、この政策の効果はあるようにも思えます。

でも残りの4割はもしかしたら、こういうトラブルが原因で諦めたのかもしれませんね。

『お試し移住』として考えれば得られるものは多く、その地域の<地理、歴史、人々、空き家、仕事、仲間>などたくさんのものと繋がることができます。

悪い噂のところや、地域おこし協力隊を実施するのが初めてのところはやめた方がいい。

しっかり下調べした前提で、この地域が移住先にいい!と感じたら、ちゃんと3年後を考えて行動しよう。

そこで鍵となるのが『副業』の大切さ!次はそのお話。

地域おこし協力隊にオススメの副業はコレ!

地域おこし協力隊のオススメの副業を解説!

副業OKな自治体であれば、勤務時間外にできちゃいます。

地域おこし協力隊にオススメの副業:専門職系

- 整体師

- ヨガインストラクター

- ネイリスト

- PCの使い方

- 英語

副業OKならば、家でも生徒さんを呼んだり、出張して「先生」として活躍できますね。

もちろん、もともと技能や資格があれば最高。

最大のメリットは定住後もビジネスにつながるということ。

副業は定住後の仕事の足がかりとはこういう意味。

副業OKでも、自治体が報告書など条件をつけてくるところもある。

勝手にこっそりやらずに確認を。

応募の時点でもOKか確認をとっておこう!

地域おこし協力隊にオススメの副業:情報発信系

- ライター

- ブロガー

- Youtuber

地域おこし協力隊の方々の多くは、SNS発信がうまいって知ってました?

当然、その地域をPRするのも仕事なのですが個人ブログを運営し、そこで自分の夢や計画を発信されています。

つまり地域おこし協力隊ブロガー。

多くの人に見たり、読んで貰うと、広告収入にもつながるので副業にはもってこい。

さらに「田舎暮らし」というコンテンツに最初から特別な価値もあるので、特化した発信内容になるのも魅力。

そのまま3年後で就職、定住しても続けられる仕事なので相性抜群です。

地域おこし協力隊にオススメの副業:飲食系

- 特産品でメニュー作成→販売

ポケモンようかん販売 七福堂と地域おこし協力隊が開発 / 函館新聞電子版 https://t.co/DXwJ78dPDY

— 函館新聞 (@hakodateshimbun) January 9, 2020

#地域おこし協力隊ニュース

“桑折町地域おこし協力隊の高野大介さんは町産の野菜や米麺、安斎醸造(同町)のソースなどを使ったミートソースを開発した。”地元食材のミートソース開発 桑折・地域おこし協力隊の高野さん:福島民友ニュース:福島民友新聞社 みんゆうNet https://t.co/XkJGX353L7 pic.twitter.com/KTeudseopv

— リョータロー@田舎暮らし5年目 (@ryotaromm) October 26, 2018

この形態は本業と副業のミックスかもしれません。

売り上げが隊員に入るかは相談次第かもしれませんが、将来的な飲食店の起業を考えるなら損はない選択。

販路や仕入れ先、特産品、そして助けてくれる人たちと繋がれることは大きなメリットです。

自治体の工房などを使用して作った場合は、おそらく売り上げは個人が得られないかもしれませんが、kawarulifeのしまてぃ さんのお話はとても参考になります。

地域おこし協力隊が副業をやるべき本当の理由とは

なぜ地域おこし協力隊は副業をやるべきなのか?

地域おこし協力隊の「副業と本業」は地域と関係を築けるチャンス

- 本業は地域おこしを通して人とモノに出会える

- 副業は自分が会いたい人とモノに特化して出会える

- 両方ともに3年後には大きな武器になる

地域で取り組むテーマで、田舎のキーマンや特産品を知るチャンスが。

さらに純粋に「住む」ということでその地域の気候や人々に慣れることにもなる。

『お試し移住』の側面もあるので、「まずは慣れたい人」(守りたい)にも「移住して起業だ!就職だ!」(攻めたい)にもハマります。

それらを可能にし、経験を積めるのが「本業や副業」をとおして働き生活していく、地域おこし協力隊としての本質です。

うまく自治体と地域と隊員が回れば、三方良しの関係が築ける。

地域おこし協力隊の3年間は起業の準備

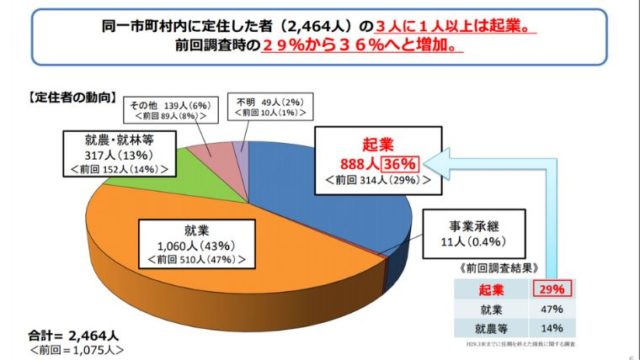

3人に1人は起業してると思うと、多い数に思えますよね?

始めから田舎暮らし移住者は起業思考が強い。

もともと持っている技能に地域おこしの本業や副業で手に入れた、繋がりやノウハウで起業できるので、定住後の働き方も安定。

ここをしっかり目指せるのが「かしこい移住者」

ちゃんと3年間を逆算しているね。

地域おこし協力隊が終了後は副業が本業に

もしあなたが3年間きっちりと計画を練り、本業と副業を行ってきた実績があるならば、任期終了後はそのまますぐに働けるでしょう。

さらに起業する隊員は最大で100万円支給される!

あなたがやってきた副業は単なる生活費の足しではなく、本題の「定住」の本業に生まれ変わります。

ここをしっかり目指して、あなたの夢にあう副業を取り入れていきましょう!

逆に言うと、無計画の人は任期満了で野に放たれるだけです。

もう給料はでませんし、ただの一般市民です。

就職にしろ起業にしろ、地域をおこす活動にしろ、『あなたが定住して生きていかないと意味がない』制度です。

そこをしっかりと考えて、かしこく制度を利用して地域とwin-winの関係を築きましょう。

地域おこし協力隊は副業で定住をめざそう!

さぁ、地域おこし協力隊は副業と本業で協力者を増やし、3年後は地域で暮らし続ける安定収入をめざそう!

- 雇用条件によっては生計がギリギリなことも

- 自治体選びは徹底して調査して応募すること

- 副業OKをねらう

- 本業も副業も3年後の定住に活かす意識

ここまで読んだ方はお分かりだと思いますが、自治体選びが本当に大事。

ぶっちゃけ、あなたが気になる移住先に「地域おこし協力隊」があったとしても、変な噂やマイナスの実績があるなら、参加しない方がいい。

普通に個人でコツコツお試し移住や繋がりをつくるのもアリ。

- ビジネス展開したい

- 本当にその地域が好きで盛り上げたい

- 眠っている村の価値をアピールしたい

というような人の動機であれば地域おこし協力隊は向いています。

なぜなら、がっつり地域と繋がることで成り立つ夢だから。

だからこそ、今からの移住先と自治体選びがとても大切になってきまね。

はっきり言って、『あなたが自治体を面接する』くらいのつもりで調査し情報を集めましょう!

失敗しない鉄壁の情報収集のフローはこちらを参考に!

- STEP1総務省本家本元の総務省の概要をよく読もう!

総務省『地域おこし協力隊について』 - STEP2ニッポン移住・交流ナビ JOIN移住の定番サイトでもチェック『地域おこし協力隊とは』

- STEP3SNSTwitterやFBで先輩隊員の生の声を集める

『<地域おこし協力隊>などで検索する』 - STEP4現地下見一度も現地を訪れずに参加は✕

『個人や家族とでもいいので、旅行として訪れてみる』

これが失敗しない鉄壁の情報収集。

STEP1~3は自分で情報を取りにいく、STEP4は集めた情報と実際の環境を確認する、このWチェック+現地下見でOK。

ここで手に入れた基本情報をもとに3年計画をたてて、憧れの移住地で「三方良しの関係」をめざし念願の田舎暮らしを叶えましょう!!

twitterフォローもお願いします!!

![]()

あなたは善し悪しの判断ができますか?

空き家見学の時に持参できる、

点検項目チェックリストと点検箇所を写真付きで解説!

\PDFファイル付き!/